- • Startseite

- • mitnehmen

-

•

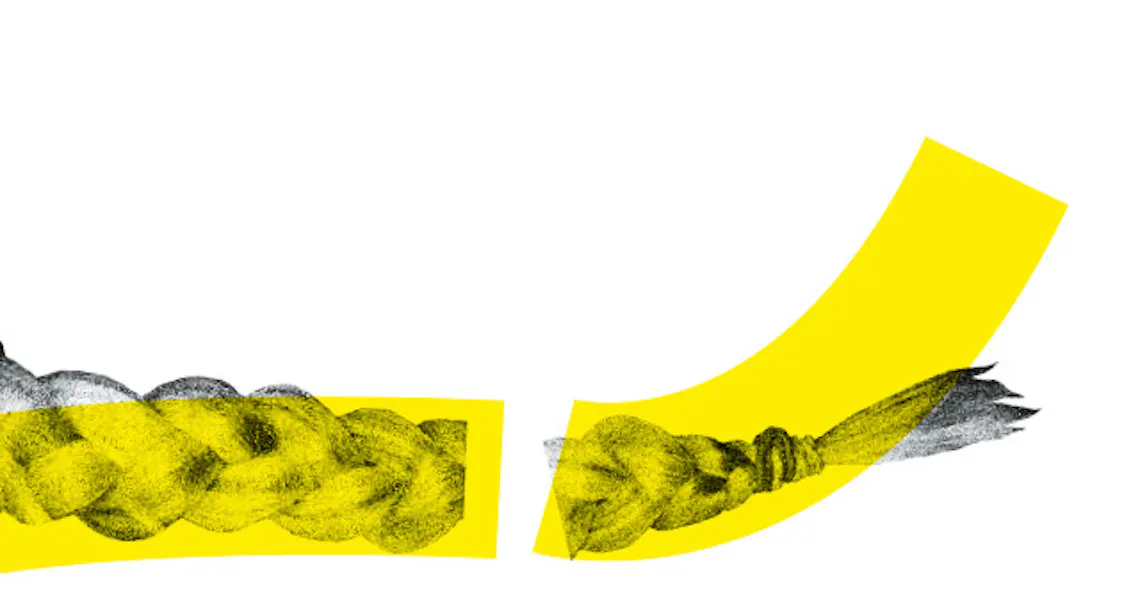

Steiermark: Zopfabschneider

Du musst den Kerl kriegen, bevor du aufhörst. Drei Jahre noch. Dann bist du fertig. Ruhestand, endlich. Und seit bald 25 Jahren rennt der frei rum. Lauert. Wartet. Wetzt die Schere. Das Messer. Oder was auch immer er benutzt. Guckt sich ein Opfer aus. Nähert sich ihm, dem kleinen Mädchen, von hinten. Und dann: Schnapp! Dann schneidet er dem Mädchen den Zopf ab. Den langen, schönen, geflochtenen Zopf. Und verschwindet.

„Rampitsch“, sagt der Inspektor zu sich selbst, starrt durch die randlose Brille auf die Phantombilder, die Karte mit den Übergriffen, die Liste mit den Opfern, viele Blätter lang ist sie, sein Schreibtisch ist bedeckt davon, kein bisschen Pressholz mehr zu sehen. „Rampitsch, den fängst du noch, bevor du aufhörst.“ Aber wie jemanden fangen, den es vielleicht gar nicht mehr gibt? Oder, schlimmer noch: den es mehr als einmal gibt?

Chefinspektor Werner Rampitsch vom Landeskriminalamt Graz fällt in seinen Sessel und seufzt. „Da“, er winkt müde nach einem Dutzend grauer Aktenordner, „alle voll mit dem Zopfabschneider.“

Werner Rampitsch ist schon ewig beim Landeskriminalamt. Erst war er bei „Leib und Leben“, dann bei der Sitte, jetzt beim Raub. Diesen Fall hat er mitgenommen wie eine alte Topfpflanze, die einfach nicht eingehen will, egal wie wenig man sie gießt. Die Akten vom Zopfabschneider begleiteten ihn durch seine Karriere. Mittlerweile sind es zehn Ordner. Das ist viel für die kleine Direktion hier in Graz. In seinem Büro im Souterrain rollt Rampitsch seinen großen Körper mit dem Stuhl hin und her, nestelt über dem gestreiften Kurzarmhemd an dem dünnen roten Schal, der zu seinen roten Lederschuhen passt.

„Und die Dunkelziffer“, schnauft er, „die können wir nicht einschätzen. Viele zeigen nichts an.“ Mehr als 40 Fälle sind es auch so. Mehr als 40 abgeschnittene Zöpfe oder Haare. Mehr als 40 verängstigte Opfer. Es beginnt 1993 in Graz, im Keller des Landeskrankenhauses. Eine Zahnärztin, 30 Jahre alt. Die Neonröhren hat der Täter wohl herausgeschraubt, damit es dunkel ist. Er schleicht sich von hinten an. Dann schneidet er ihr die Haare ab. Die Zahnärztin ist eine von nur zwei erwachsenen Frauen unter den Opfern. Die anderen sind Mädchen, oft weniger als zehn Jahre alt. Im Jahr 1993 werden in Graz noch vier weitere Übergriffe angezeigt, im Mai, Juni, Juli. Eine junge Sekretärin ist darunter, ansonsten Schülerinnen.

„Das ist die erste Phase: Alles im Raum Graz, meistens blonde Mädchen. Die Zöpfe nimmt er mit“, sagt Rampitsch. Das Tatwerkzeug? „Wenn der Zopf dick ist, brauchst du mindestens eine richtige Frisierschere, zackig und scharf. Wir haben es mit einem Teppichmesser probiert, selbst das geht fast nicht. Eigentlich muss es ein Skalpell sein.“ Die Mädchen merken manchmal gar nicht, dass der Täter schneidet. „Ein Schnitt“, sagt Rampitsch.

Einmal sagt er: "Du hast schöne Haare" Einmal zieht er das Mädchen an den Haaren zu Boden. Immer schneidet er.

1995 werden sieben Übergriffe angezeigt, in Graz und Umgebung. Der Täter soll 20 bis 35 Jahre alt sein, ein Einheimischer, der im steirischen Dialekt spricht. „Wenn du schreist, dann bringe ich dich um“, sagt er zu mehreren Opfern. Einmal fragt er vorher, ob er ihre Haare abschneiden dürfe. Einmal sagt er: „Du hast schöne Haare.“ Einmal zieht er das Mädchen an den Haaren zu Boden. Immer schneidet er. Und wenn er nur ein paar Strähnen erbeutet.

„Gott sei Dank ist bis heute nichts Schlimmeres passiert“, sagt Rampitsch. Immerhin fuchtele der Mann mit einer Schere oder einem offensichtlich scharfen Messer an Kindern herum. „Überhaupt“, fragt Rampitsch dann noch, „was ist das für ein Delikt?“ Körperverletzung ist es nicht, denn Haare sind juristisch nicht Teil des Körpers und wachsen nach. Nicht einmal weh tut das Abschneiden. „Wir haben eine ‚Gefährliche Drohung‘ daraus gemacht, weil doch ein spitzer Gegenstand verwendet wird. Und Nötigung.“

Sexuelle Belästigung? „Wir gehen von einem sexuellen Hintergrund aus. Dass er die Haare mitnimmt, um zu Hause etwas damit zu machen. Aber ansonsten hat er kein Kind jemals verletzt.“ Noch nicht. „Gott sei Dank ist noch keinem Kind mehr passiert“, sagt Rampitsch leise, und es klingt wirklich wie ein kurzes Gebet. Wer wäre wohl schuld für die Leute, wenn etwas Schlimmeres passiert, nach 23 Jahren und 41 Fällen?

„Psychologisch gesehen haben wir es hier mit einem Sadisten zu tun“, sagt Michael Osterheider, Professor für Forensische Psychiatrie an der Universität Regensburg. „Es geht ihm um die Degradierung der Opfer. Um Macht und Kontrolle. Nur als Eindringling in die Intimsphäre einer Frau oder eines Mädchens kann er seine gestörte Sexualität ausleben. Der Fetisch der Haare ist ein wichtiger begleitender Reiz.“

Der erste Zopfabschneider in der Geschichte der Psychiatrie wurde 1906 in Berlin dokumentiert. In seiner Behausung wurde ein ganzes Arsenal schöner blonder Zöpfe gefunden, die er feinsäuberlich mit rotseidenen Bändchen gebunden hatte. Der Vorsitzende Richter fragte ihn: „Was haben Sie mit so einem Zopf gemacht?“ Der Angeklagte antwortete: „Ich habe das Haar dann manchmal hervorgeholt und geküsst, bisweilen es auch auf mein Kopfkissen gelegt und meinen Kopf darauf ruhen lassen.“

„Oft horten die Täter die Haare als Trophäe, an der sie sich orgiastisch laben, mit der sie masturbieren oder die sie als eine Art Souvenir betrachten“, sagt Osterheider. Der Vater eines der Berliner Opfer berichtet damals, vor mehr als 100 Jahren, das Kind werde seitdem von einem großen Angstgefühl beherrscht, habe einen Schock erlitten und schreie in der Nacht wiederholt ängstlich auf.

„Den Opfern wird definitiv Traumatisches angetan“, sagt Osterheider. „Eine echte Psychotraumatisierung durch Macht und Kontrolle.“ Auch die Opfer des steirischen Fetischisten leiden unter dem Übergriff. Zwar kommen sie mit der Zeit darüber hinweg, darüber reden will aber auch heute noch keine. „Heikel“ sei das gewesen, sagt eine nur. „Mich und meine Schwester hat er erwischt, am selben Tag“, sagt eine andere. „Das war ein Schock.“ Auch ein Jahrzehnt danach möchte sie nicht mehr sagen. Und Rampitsch sucht, Rampitsch flucht. Und kommt dem Täter näher.

An einem Januarmorgen 1996 wird er in Graz angerufen. Die Dienststelle Murau ist dran. „Euer Kerl war hier. Wir haben zwei Mädchen mit abgeschnittenen Haaren.“ Murau liegt gut 100 Kilometer westlich von Graz in der Weststeiermark. Rampitsch zweifelt. Ein anderer Täter? Er forscht nach und erfährt: An genau diesem Tag fuhren gleich drei Busse voll von Feldbach nach Murau zum Skiausflug. Und man hat die Beschreibung des Täters als Snowboarder in einem türkisfarbenen Skianzug. Aber die Buslisten sind unvollständig. „Der Huber Franz oder irgendwer hat 50 Plätze bestellt“, sagt Rampitsch, „und das Geld einzeln eingesammelt.“

Es gehen weitere Hinweise ein, eine Frau verdächtigt den Bruder eines Friseurs, eine andere ein Zwillingspaar. „Wir haben Unzählige überprüft!“, ruft Rampitsch. „Unzählige, Unzählige! Und bei einer Handvoll hat es gepasst. Aber die Personenbeschreibungen der Opfer sind quasi immer sinnlos. Einer Fünf- oder Sechsjährigen legst du ein Phantombild vor, und sie sagt immer, egal wer drauf ist: Des isser.“

„Eine Gegenüberstellung hilft erst recht nix.“ Selbst wenn „das Dirndl“, wie Rampitsch sagt, sich sofort umdrehe, sehe es ja nicht unbedingt das Gesicht des davonlaufenden Täters. Nur einen fliehenden fremden Mann. „Selbst wenn eine meint, ihn wiederzuerkennen – vor Gericht bringt uns das als einziger Beweis wenig. Der Rechtsanwalt widerlegt uns die Beweisführung.“

Oft ist ein Jahr nix. Und dann ruft die Polizei von irgendwo an und sagt: Er ist wieder da.

Als 2001 einmal eine Mutter den Mann beim Wegrennen sieht, haben sie endlich eine genaue Täterbeschreibung. Von einer Erwachsenen angefertigt. Gesicht, Statur, Kleidung. „Wir haben eine Schaufensterpuppe so angezogen und ausstaffiert, wie sie es uns beschrieben hat.“ Sie schleusen andere Zeugen und Opfer an ihr vorbei. „Irgendwann kam raus: Es war der völlig falsche.“ Die Mutter hatte sich im Schock zu einem harmlosen Passanten umgedreht. „Wieder nix.“

Aber Rampitsch macht weiter, geht allen Hinweisen nach, findet einen Einzelgänger aus Feldbach, den ein Zeuge per Phantombild erkannt haben will. Er passt auf die Beschreibungen. Er hat keine Alibis. „Ich habe nichts zu verbergen“, sagt der Mann. Rampitsch hat ein Gefühl: Der ist es. Man durchsucht seine Wohnung, sucht die Schere oder das Messer. Vielleicht gibt es von dem Mann eine Spur im Netz? Oder er hat ein Buch über Zöpfe? Oder wenigstens ein einziges Haar? „Ich habe eine ganz normale Schere, so wie jeder Mensch“, sagt der Mann. Die finden Rampitsch und seine Männer bei ihm. Ansonsten: nichts.

Auch DNA-Spuren hinterlässt der Täter keine. An den Haaren, die er manchmal verloren hat, war nichts zu finden. Einmal fängt ihn sogar eine Kamera ein, zufällig, als er schneidet. Aber die Linse war so verschmutzt, dass man quasi nichts erkennt auf den Bildern. Auch nach Aufbereitung durch den ORF: nur Umrisse. Eine ungefähre Größe von 1,85 Metern. Mehr nicht. Rampitsch und seine Leute stellen eigene Kameras auf, überwachen einzelne Kinder. Überprüfen Hunderte Autos eines bestimmten Typs. Sie schauen nach allen denkbaren Mustern: Wochentage? Nein. Uhrzeiten? Nein. Mondphasen? Auch nicht.

„Wir müssen uns den Täter als einsamen Menschen vorstellen“, sagt Professor Osterheider. „Ein Einzelgänger ohne Freunde oder Familie, der in seiner Welt von Macht und Kontrolle agiert. Nachts vor dem Internet sitzt und nach Macht und sexueller Befriedigung sucht.“ Rampitsch versucht alles. Es bringt nichts. Zu viele Ansätze. Kein Erfolg. Ein Leben lang Polizist. Und ein Fall, der einfach nicht zu lösen ist. Die Kollegen trauen sich nicht mehr, darüber zu witzeln. Und die Zeit tickt. Drei Jahre noch.

Ein anderer Verdächtiger, ein „geleckter Kerl, jung, gut aussehend“, schneidet in einem Geschäft einer Schaufensterpuppe die Haare ab. Endlich ein echter Täter! „Was ist mit Ihnen los?“, fragt Rampitsch ihn. „Ja, die Puppe hat genau die Haarfarbe, die mir der Friseur auch färben soll.“ Der Mann passt auf die Beschreibungen. Sie holen ein Mädchen zur Gegenüberstellung, sie sagt: „Kann ich nicht sagen.“ Rampitsch schnauft. „Wieder nix! So geht’s uns seit 23 Jahren.“ Die Jahre vergehen. Rampitsch wird älter. Auf den Phantombildern und in den Täterbeschreibungen altert das Phantom mit.

„Oft ist ein Jahr nix. Und dann ruft die Polizei von irgendwo an und sagt: Er ist wieder da. Ein Mädchen. Auf dem Schulweg. In Feldbach.“ Eine Autostunde von Graz, zuerst die A2 Richtung Wien, dann die B68 durch die sanften Hügel der Steiermark, 20 Kilometer vor der slowenischen Grenze liegt dieses Feldbach. Rund 15 000 Einwohner, zehn abgeschnittene Zöpfe. Grün und ordent- lich breitet sich das Land aus. Ortschaft nach Ortschaft, dazwischen Maisfelder und Autohäuser. „Was im Vulkanland wächst, hat Wert“, steht auf einem Kreisverkehr. Bei 28 Grad laufen die Männer gern mit nackter Brust durch das Städtchen. Ansonsten, da sind sich vorm „Café Beisl“ die Einheimischen beim Bier und Eiskaffee einig, sind hier alle recht normal. Oder, wie Rampitsch es ausdrückt, „auch nicht irrer als woanders“.

"Die Bevölkerung ist nicht immer hilfreich. Die Sensibilität ist nicht immer da."

In Feldbach schneidet der Täter 2012 mitten in der Fußgängerzone, zwischen Sparkasse und Eiscafé, einer Fünfjährigen die Haare ab. Sie ist mit Mutter und Bruder spazieren. Als die Tochter laut „Au!“ schreit, dreht sich die Mutter um. „Ich hab etwas vergessen“, murmelt der Unbekannte und sucht das Weite. Es war seit 2001 der siebte Übergriff hier. Immer bei Tageslicht. Um 11.40 Uhr am 27. Januar 2010, um 16.05 Uhr am 16. April 2012. Der Täter scheint sich von Graz hierher verlegt zu haben. Und sich hier sicher zu fühlen.

Warum Feldbach? Warum seit 15 Jahren immer wieder in denselben paar Straßenzügen, in der Nähe einer Volks- und Realschule, manchmal nur Meter voneinander entfernt? Wohnt er etwa hier? Wer könnte es also gewesen sein? „Keine Ahnung. Keiner von hier“, sagt einer der Feldbacher. „Warum nicht? Dialekt hat er ja g’schprochen“, sagt ein anderer. „Na, ein Flüchtling kann’s eh ned g’wesen sein“, pflichtet der Erste doch bei, „die wollen viel mehr als unsere Haare.“ „Hat die Welt denn keine anderen Probleme?“, sagt der eine. „Der soll mir nur begegnen mit seiner Schere“, sagt der andere. Ansonsten mag man nicht viel reden. „Sind ja nur Haare“, meint der eine. „Wachsen ja nach.“

„Die Bevölkerung ist nicht immer hilfreich“, sagt Rampitsch. „Die Sensibilität ist nicht immer da. Manche denken, es wäre nur Blödsinn, Spielerei.“ Dabei könne das Zopfabschneiden irgendwann zu mehr führen. „Der Täter kann intensiver in seinem Sadismus versinken“, warnt auch Professor Osterheider. „Und durchaus immer gefährlicher werden. Diese Störung ist nicht zu verharmlosen.“

So jagt Rampitsch weiter sein Phantom. Die Beschreibungen sind über die Jahre gewuchert: mal Glatze, mal nicht, mal jung, mal alt. Ein Verdacht taucht auf: Sucht man am Ende doch mehrere Täter? „Man muss fast damit rechnen inzwischen, dass es zwei oder drei gibt.“ Sicher ist: Der Täter hat seinen Modus geändert. „Seit Feldbach das Tatortzentrum ist, sind es dunkle, offene Haare, die zum großen Teil liegen bleiben.“ Und der Täter ist zuletzt nicht mehr aggressiv. Wenn er spricht, macht er den Kindern sogar Komplimente für ihre Haare. „Es passiert dir nichts“, sagt er zu einer.

„Wer weiß, Nachahmer gibt es oft“, sagt Rampitsch. „Manchmal kommen die Leute durch einen Fall erst auf die Idee.“ Kann das sein? Wirkt ein Fetisch wie ein Virus, das eine Region befällt? Sich verlagert, abstirbt, wieder aufflammt? Osterheider bezweifelt das: „Diese Art des Sadismus ist sehr, sehr selten. Und nicht ansteckend. Es könnte höchstens jemand mit einer sehr ähnlichen sadistischen Disposition quasi von einer Fantasie zur anderen switchen. Vielleicht ein Pädophiler, der diesen Fetisch ergänzend für sich entdeckt.“

Egal wer oder wie viele: Seit Januar 2015 ist Ruhe. „Vielleicht haben wir ihn zuletzt einmal befragt“, vermutet Rampitsch, „und er pausiert vorerst lieber. Oder er wurde nur nicht mehr angezeigt. Oder er ist tot.“ Das letzte Mal zugeschlagen hat er in Bad Gleichenberg. Direkt vor den Tourismusschulen, wo der Nachwuchs für den Kurort ausgebildet wird. Das kleine Mädchen und sein Bruder waren auf dem Weg zur Volksschule.

Die Steirer lachen schon. „Hat er wieder zugeschlagen?“, hört man aus höhnisch grinsenden Mündern. Ist ja nur eine Frage der Zeit. „So was kann auch wieder nur hier passieren“, sagt ein Feldbacher. „Der Täter wird pausieren. Aber nicht aufhören“, sagt Osterheider. „Sein Druck muss hoch sein.“ „Rampitsch, den schnappst du noch“, sagt sich Werner Rampitsch. Dann steht er von seinem Schreibtisch auf. Fährt zum Grillen. Einen Oktopus will er heute essen. Noch drei Jahre hat er. Abends in der Steiermark werden die ruhigen Orte noch ruhiger. Nur wenige Menschen sind an den Eisdielen unterwegs. Jeder Fremde fällt auf. Zwei Mädchen laufen die Straße den Ort hinaus. Sie tragen Sandalen, Röcke, Blusen. Und die langen, lockigen Haare, die tragen sie offen.

Mehr aus unserem Schwerpunkt "Zum Mitnehmen":