- • Startseite

- • Reise

-

•

Indonesien: Touren durch die Slums von Jakarta

Es ist dunkel, das Auto parken wir unter einer Gleisbrücke. Die meisten Mittelklasse-Indonesier*innen würden sich nicht trauen, hier hinzugehen. Denn neben den Bahngleisen verläuft der Slum. Hier wohnen Menschen in winzigen Kammern voller Dreck, Matratzen und Müll. Ihre Badezimmer sind Löcher im Boden. Mehrmals überqueren wir die Gleise, gehen mal links, mal rechts entlang. Kinder sitzen direkt neben den vorbeifahrenden Zügen, Frauen waschen Wäsche in einem stinkenden Fluss. In den Wagons der Züge beachtet uns keiner – die Köpfe sind auf Smartphones gerichtet. Wir nähern uns einem Eisengerüst, das zwischen den Gleisen aufgebaut ist. Eine kleine Diskokugel dreht sich. Darunter: zwei spärlich bekleidete Frauen. Die Prostituierten reagieren nicht auf unser Hallo.

In Indonesiens Hauptstadt Jakarta sollen mehr als 20 Millionen Menschen leben – genau kann das keiner sagen. Viele Menschen sind nicht bei den Behörden gemeldet, besitzen keinen Ausweis, wurden nie gezählt. Das wäre allerdings auch gar nicht so einfach. Denn in der Megametropole leben auch sogenannte „hidden people“. Menschen, die im Stadtbild kaum sichtbar sind. Die Slums, in denen sie wohnen, verschwinden im Schatten der Einkaufszentren und Wolkenkratzer. Oft kommen die Bewohner*innen nur nachts, wenn es kühl ist, heraus, um im Müll nach Dingen zu suchen, die sie verkaufen können. Das Projekt „Jakarta Hidden Tours“ macht sie nun aber sichtbar für andere – indem es Tourist*innen in den Slums herumführt. „Manche Menschen leben hier jahrelang und haben noch nie einen Slum betreten“, erklärt Ronny Poluan. Er ist Gründer, Stadtführer und mit seiner Frau Anneke das Team hinter der Organisation.

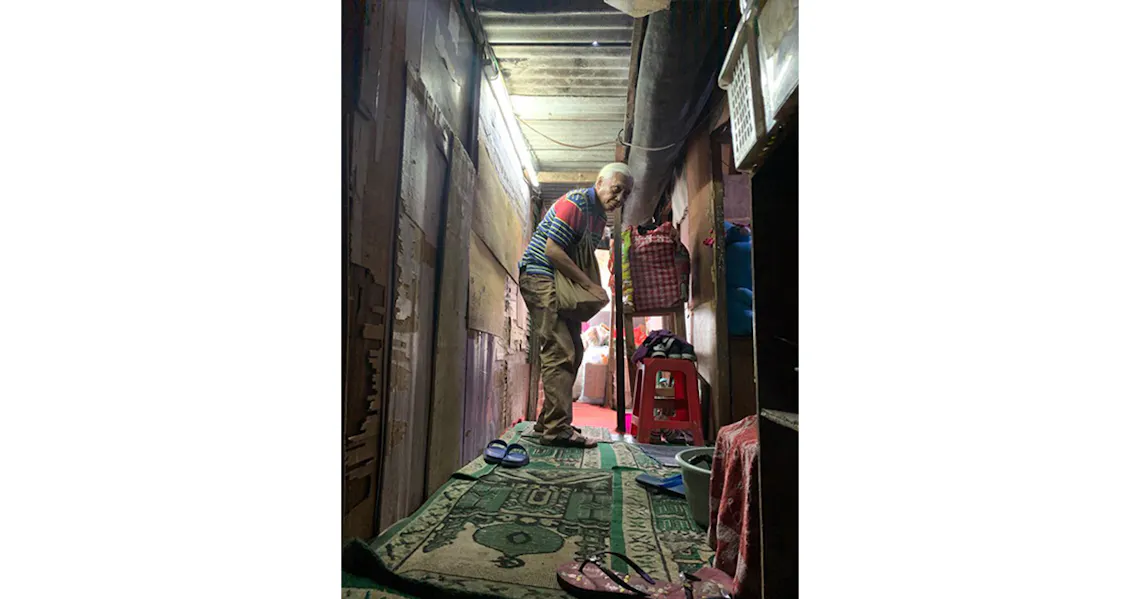

Ein typisches Zuhause im Slum: vier Menschen leben aktuell in diesem Raum.

Jakarta hat ein Müllproblem. In den Slums ist die Entsorgung von Abfall besonders schwierig, also landet er zwischen den Häusern.

In diesem Slum im Norden von Jakarta leben 16 000 Familien.

Fast alle Gebäude wurden illegal gebaut. Viele Menschen leben dort aber schon seit Generationen.

Manche Familien halten Tiere, um ihr Einkommen aufzubessern oder sich besser mit Nahrung versorgen zu können.

Wollen Besucher*innen dort nur den eigenen Voyeurismus bedienen?

Auch ich wohne seit zwei Jahren in Jakarta. Die Slums habe ich immer nur aus dem Zug heraus gesehen. Hineingegangen bin ich noch nie in die engen, stinkigen Gassen. Dann sehe ich zufällig auf Tripadvisor, dass die Armenviertel zu den beliebtesten „Attraktionen“ der Stadt gehören – ausschließlich 5-Sterne-Bewertungen, knapp 50 Euro pro Person für eine Führung. Ich bin neugierig, frage mich jedoch, was Tourist*innen dort eigentlich zu suchen haben. Wollen Besucher*innen dort nur den eigenen Voyeurismus bedienen? Die Vorstellung, dass Touris auf ihrem Weg an Balis Strände in Jakarta anhalten, um kurz arme Menschen zu bemitleiden, und dann zum nächsten Vergnügen weiterfliegen, klingt ekelhaft. Sind diese Touren gar eine Form von „White Saviorism“? Dem Phänomen, dass reiche weiße Menschen, armen nicht-weißen Menschen komplexhaft helfen wollen, nur um sich selbst besser zu fühlen? Alle, mit denen ich im Vorfeld spreche, scheinen sich einig zu sein: „Das ist wie im Zoo!“ Und trotzdem frage ich mich: Ist Wegschauen besser als Hinsehen?

Ronny holt mich an einem Montagvormittag im Business-Distrikt ab. Im Minivan kämpfen wir uns durch den Stadtverkehr, die verspiegelten Hochhäuser der Banken weichen niedrigeren Plattenbauten. Unterwegs erzählen Ronny und Anneke von ihrem Leben, beide sind über 50. Früher hat Ronny als Künstler gearbeitet, sich gerne unter Politiker*innen und Prominente gemischt. „Inzwischen habe ich mir aber viele meiner ehemaligen Freunde zu Feinden gemacht“, berichtet er. Als er vor zehn Jahren begann, berichteten CNN, Reuters und lokale Medien über seine Touren. Daraufhin wurde er nach eigenen Aussagen sogar bedroht. Denn ihm wurde vorgeworfen, dass er mit den Touren nur die schlechten Seiten der Stadt zeige. Trotzdem will Ronny weitermachen. „Je mehr Leute die Touren besuchen, desto mehr Möglichkeiten eröffnen sich mir“, sagt er.

In Südafrika kann man in Slums sogar Bungee-Jumpen oder Paintball spielen

Vor einem Jahr zum Beispiel nahm eine indonesische Geschäftsfrau an der Führung teil. Nach zwei Stunden Tour weinte sie, fragte, wie sie helfen könne. Seither packen Anneke und Ronny jeden Samstag ihren Sieben-Personen-Minivan voll mit 14 Kindern aus den Slums und fahren sie in den Süden der Stadt – zu den Firmenräumen der Frau. Dort treffen sie Schüler*innen der internationalen Schule, welche den Kindern aus den Slums Englischunterricht geben.

Solche Begegnungen sind jedoch die Ausnahme. Hauptsächlich ausländische Tourist*innen, die die Stadt nach wenigen Tagen wieder verlassen, buchen die Tour. Nur wenige engagieren sich danach noch für die Menschen im Slum oder bleiben in Kontakt mit Ronny. Das Interesse scheint jedoch groß zu sein: Zwei bis drei Touren führt er pro Woche. Was motiviert die Teilnehmenden? Der Wunsch nach echtem Engagement, Neugierde oder haben Südostasiens Backpacker einfach schon alles andere gesehen? Weltweit hat sich eine ganze Nische für Slum-Touren entwickelt, laut dem Sozialgeografen Malte Steinbrink sollen jährlich über eine Millionen Tourist*innen Angebote dieser Art buchen. In Südafrika kann man in Slums sogar Bungee-Jumpen, die Orte mit Quads erkunden, Musiktouren buchen oder Paintball spielen.

Pro Tour verdient Ronny mindestens 100 Euro. Damit, sagt er, kommt er gut aus, einen anderen Job hat der Rentner nicht. Mit seinem Einkommen liegt er im offiziellen Durschnitt, ein übliches Gehalt in Jakarta liegt bei rund 18 Millionen Rupiah pro Monat, also etwa 1200 Euro – bei Leuten, die einen anerkannten Beruf haben. Die Dunkelziffer der Menschen, denen weit weniger Geld zur Verfügung steht, ist groß. Ich frage Ronny, wozu er die Einnahmen nutzt. „Ich bringe das Geld unter die Menschen“, antwortet er. Er wisse genau, wer es nötig habe.

Die Schule verschwand – denn alle Bauten in den Slums sind illegal und daher nur temporär

Wir halten an einem See aus Müll an. Hinter uns liegt ein grüner Park, in dem Straßenhändler*innen Essen verkaufen. Vor uns ein Horizont aus Baracken. „Das sind 16 000 illegale Unterkünfte“, erklärt Ronny. Die Menschen leben dort seit Jahrzehnten, können aber jeden Tag von der Regierung vertrieben werden. „Vor einigen Jahren haben wir mithilfe der Tour-Einnahmen eine Schule für die Kinder in den Slums gebaut, nicht weit von hier“, berichtet Ronny. 2012 entschied das Sozialministerium, den Slum abzureißen und die Menschen umzusiedeln. Auch die Schule verschwand – denn alle Bauten in den Slums sind illegal und daher nur temporär. 100 der 400 umzusiedelnden Familien weigerten sich, ihre Heimat am Hafen zu verlassen und in die ein paar Kilometer entfernten Sozialbauten zu ziehen. Sie leben nun in provisorischen Unterkünften auf dem alten Gelände.

In den Slums ist es dunkel und eng.

Die Tiere leben überall, wo zwischen den Hütten Platz ist.

Ein Tuk-Tuk bringt uns um den See herum zu einer Baustelle. Hinter einem Bagger beginnt eine dunkle Gasse. Der Boden ist feucht, von den Wänden tropft es. Hier stinkt der Müllsee besonders. Sofort rennen fünf Kinder auf uns zu, begrüßen „Papi Ronny“, nehmen meine Hand. „Heute nur eine Ausländerin?“, fragen die Anwohner*innen immer wieder. Normalerweise hat er mehr Gäste dabei. Alle paar Meter bleiben wir stehen, unterhalten uns mit Müttern, die Kinder im Arm halten. „Meine Tochter hat Fieber“, sagt eine. Sie wendet sich direkt an Anneke, blickt mir nicht in die Augen. Ronny schaut nach dem Kind, befühlt die Stirn, verteilt Geld für Medikamente und Milch. Ich stehe nutzlos daneben. Überall werde ich freundlich, aber zurückhaltend begrüßt. Das Interesse an mir ist gering, mit den wichtigen Angelegenheiten wenden sich die Frauen direkt an Ronny.

Nach einer Weile merke ich jedoch, wie sich die Blickrichtung umdreht. Plötzlich werde ich, die vermeintliche „Gafferin“, zum Objekt der Beobachtung, als ich beginne, Gespräche mit den Bewohnerinnen der Slums führe. „Wie schön, dass wir uns unterhalten können“, eine alte Frau strahlt mich an, denn ich spreche indonesisch. Normalerweise würden die Ausländer*innen nur mit Ronny und auf Englisch sprechen. Der Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, mit dem die Tour beworben wird, findet nicht statt. Vielmehr scheint es, als ob die Besucher*innen normalerweise nur einen kurzen Blick hineinwerfen, Geschenke ablegen und dann wieder verschwinden. Online stand, die Tour sei auf drei Stunden ausgelegt. Am Ende sind wir fast neun Stunden unterwegs. Wir wandern von Haus zu Haus, von Familie zu Familie. Manchmal trinken wir gemeinsam Tee.

Die meisten Kinder hier haben Eltern ohne Papiere, daher keine Geburtsurkunde

Zwischendurch berichtet Anneke von dem Fall eines zwei Wochen alten Mädchens, das mit Aids geboren wurde. Sie brachten das Kind ins Krankenhaus. Für die Ärmsten der Armen gibt es in Indonesien kostenlose Krankenversorgung. Allerdings nur, wenn man einen gültigen Ausweis vorlegen kann. Den bekommt man bei der Geburt – wenn die Eltern ihre eigenen Ausweise vorlegen. Die meisten Kinder hier haben aber Eltern ohne Papiere, daher keine Geburtsurkunde. Sie existieren bei den Behörden nicht. Auch dieses Baby starb deshalb.

Mehr und mehr kommt mir die Empörung, die viele Menschen beim Gedanken an Slumtouren empfinden, unwichtig vor. Vielmehr sollten wir uns doch über die furchtbaren Zustände in den Slums empören – und dafür muss man sie vielleicht erst einmal wirklich gesehen haben. Die meisten Familien hier teilen sich ein Zimmer, es ist selten größer als zehn Quadratmeter. Die Wände starren vor Dreck, es gibt kein Tageslicht. Gerade mal einen halben Meter breit sind die Gänge zwischen den Eingängen, enge Holzleitern führen in den zweiten Stock, wo sich nochmal so viele Unterkünfte befinden. Alle 500 Meter gibt es einen Kiosk, an dem Schokolade und Chips verkauft werden. Deren Plastikverpackungen wandern direkt in den angrenzenden See. Als Ronny Snacks für ein paar Kinder kauft, zupft eine Fünfjährige an meinem Ärmel und fragt, ob ich ihr bitte einfach das Geld geben könne.

Seit zehn Jahren ist Ronny mit seinen Touren unterwegs, die Zustände in den Armenvierteln haben sich kaum verändert. „In solchen Situationen braucht es gute Lobbyarbeit und Austausch mit starken Institutionen, um langfristigen Wandel zu ermöglichen“, sagt die Vorsitzende einer großen deutschen Hilfsorganisation. Auch mein Besuch hat die Situation in den Slums nicht verbessert. Er hat mich sensibilisiert und motiviert, mich zu engagieren. Aber wie? Snack-Touren für die Kinder durch das Viertel? Ich bin tief bewegt, aber ratlos. Ich glaube Ronny, dass er gute Absichten verfolgt. Einen nachhaltigen Effekt sehe ich durch seine Arbeit jedoch nicht. Nichtsdestotrotz: Er ist aktiv, handelt. Und hat mir damit meine eigene Untätigkeit vor Augen geführt.