- • Startseite

- • Politik

-

•

Workshops gegen Antisemitismus an deutschen Schulen

„Andere Religionen sind immer die Bösen, wie die Juden und die Muslime, aber die Christen sind immer die Besten, weil die haben ja den tollen Jesus. Das ist doch gemein!“

Maria* wirft fast dramatisch ihre Arme in die Luft und schaut genervt in die Runde. Ihre langen dunklen Haare, die in einem hohen Zopf zusammengebunden sind, schwingen mit ihren Bewegungen mit. Die anderen Schülerinnen und Schüler lachen über Marias Empörung. Vielleicht sind sie ganz froh, auch mal einen heiteren Moment zu haben an diesem Vormittag, an dem die Themen nicht gerade ein Quell für Schenkelklopfer sind.

Saba-Nur Cheema sitzt gemeinsam mit den neunzehn 15- und 16-jährigen Jugendlichen im Stuhlkreis und lächelt. Die pädagogische Leiterin der Frankfurter „Bildungsstätte Anne Frank“ hält regelmäßig Workshops zu den Themen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung. Für Schüler, aber auch für Lehrer. Heute ist sie bei den Zehntklässlern der integrierten Ernst-Reuter-Gesamtschule in Frankfurt.

Die Arbeit der Dreißigjährigen rückt gerade in den Fokus der Öffentlichkeit. In den vergangenen Tagen ging die Geschichte eines Mädchens durch die Republik, die eine Debatte über Antisemitismus an Schulen entfachte. Tagesschau, Zeitungen, Onlinemedien waren voll davon. Das jüdische Mädchen war von Mitschülern angepöbelt und sogar mit dem Tod bedroht worden, weil es nicht an Allah glaubt. Weil vieles darauf hindeutet, dass solch religiöses Mobbing an Schulen immer häufiger vorkommt, fragen jetzt viele, was man dagegen tun kann. Workshops wie der von Saba-Nur an der Ernst-Reuter-Gesamtschule könnten eine Lösung sein. Nicht nur für Schüler übrigens. Sondern auch für Lehrer.

„Dieselben Übungen, die ich mit den Schülern mache, mache ich auch mit Lehrern“, erzählt Saba-Nur. Sie treffe bei ihren vielen Begegnungen mit Schülern selten auf Antisemitismus, sondern meistens auf Unwissenheit. Dafür könnten die Schüler aber gar nichts. Nur Schulen, die wie die Ernst-Reuter-Schule Wert darauf legen, organisieren für ihre Schüler gezielt Antirassismus-Workshops wie die der Bildungsstätte Anne Frank.

„Als Lehrer lernst du in deiner Ausbildung kaum bis nichts über Israel, den Nahostkonflikt, Rassismus und Antisemitismus. Antisemitische Ressentiments gibt es auch bei Lehrern, nicht nur bei Schülern,“ sagt Saba-Nur.

Wenn eine Lehrerin Antisemitismus legitimiert, wundert es nicht, dass er auf deutschen Schulhöfen ein Problem ist

Einmal habe sie sich mit einer Lehrerin unterhalten, die zu ihr sagte, dass sie zwar nicht glücklich darüber sei, dass auf dem Schulhof „Jude“ als Schimpfwort gelte. „Aber sie hat das damit abgetan, dass es ja zum Glück keine Juden in der Schule gebe, dann sei das ja nicht so schlimm.“

Wenn eine Lehrerin Antisemitismus so legitimiert, wundert es nicht, dass Antisemitismus auf deutschen Schulhöfen ein Problem ist. Das Argument der Lehrerin ist auf so vielen Ebenen falsch, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen sollte, wollte man es auseinandernehmen. Eigentlich würde der Hinweis reichen, dass ein Satz, der mit „Zum Glück gibt es keine Juden in der Schule“ beginnt, nicht mehr richtig werden kann.

Aber zurück ins Klassenzimmer: Was passiert eigentlich genau in einem solchen Workshop?

Maria, das zornige Mädchen mit den dunklen Haaren, blickt immer noch wütend drein, als Saba-Nur sie auf ihren Kommentar anspricht: „Also, du willst sagen, dass bestimmte Religionen oft negativ dargestellt werden. Da hast du Recht“, sagt sie.

Die Schüler stehen vor einem der Zeitungscover und Werbeplakaten, die Saba-Nur der Klasse mitgebracht hat. Das Plakat zeigt einen Teller, auf dem ein blutendes Kind liegt. Das Kind wird wie ein Stück Fleisch mit Messer und Gabel durchschnitten. Auf dem Messer steht „Gaza“, auf die Gabel ist die US-Flagge aufgemalt. Der Mann, der das Kind auseinanderschneidet, trägt eine Schürze, auf der ein Davidstern zu sehen ist. „Was ist eurer Meinung nach bei diesem Bild genau das Problem?“, fragt Saba-Nur in die Runde.

Sie hat dieses Bild ausgesucht, weil sie den Diskurs „Israel als Terrorstaat“ gut kennt. Sie beschäftigt sich schon lange damit, wie antisemitische und rassistische Ressentiments entstehen. Nachdem die Frankfurterin aus muslimischem Elternhaus in der Grundschule das Tagebuch Anne Franks gelesen hatte, entschied sie, etwas dafür tun zu müssen, dass Antisemitismus und Rassismus nie wieder auf fruchtbaren Boden fallen. Seit ihrer Jugend ist sie in der Bildungsarbeit der Frankfurter Einrichtung engagiert. Aufklärung ist sozusagen ihr Beruf. Zum Beispiel darüber, wie Israel und Antisemitismus zusammenhängen.

„Das finde ich schwer zu sagen“, antwortet Patrick auf ihre Frage zu dem Bild. „Ich musste erstmal rausfinden, dass es überhaupt um Israel und Palästina geht. Aber es ist für mich immer noch nicht verständlich. Ich weiß nicht genau, was das Problem ist. Ich frage mich halt, warum es so viel Hass gibt.“ Patrick schaut sich das Bild nochmal an und sieht ehrlich ratlos aus. Warum es eigentlich so viel Hass auf der Welt gibt, ist in seinem Alter anscheinend noch keine rhetorische Frage.

„Was ist denn eigentlich Gaza?“, will Ahmed wissen

„Das ist eine gute Frage“, stimmt Saba-Nur Patrick zu, ohne sie zu beantworten. Wie denn auch? „Bei diesem Bild ist aber zum Beispiel eines der Probleme, dass Israel immer als der aggressive Staat dargestellt wird“, erklärt sie.

„Was ist denn eigentlich Gaza?“, will Ahmed wissen. Er sitzt neben Saba-Nur und man könnte ihn mit seinem akkuraten Haarschnitt und seinem weihnachtlich gemusterten grauen Wollpulli fast für den Klassenlehrer halten. Saba-Nur erklärt, Gaza sei ein Gebiet, das von den Palästinensern kontrolliert werde. Mit dem Plakat mit dem Gaza-Messer würden antisemitische Vorurteile bedient.

„Dass Juden als Kindermörder dargestellt werden, ist ein Motiv aus dem Mittelalter und wurde auch von den Nazis verwendet. Ein weiteres Problem ist, dass Juden aus aller Welt für die Politik Israels verantwortlich gemacht werden“, sagt sie weiter.

Das ist wohl auch einer der Gründe, warum antisemitische Straftaten immer dann zunehmen, wenn es zur Verschärfung des Nahostkonflikts kommt. 2014 zum Beispiel, während des Gaza-Konflikts, oder zuletzt im Dezember, als Donald Trump Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannte. Menschen jüdischen Glaubens müssen ständig für die Politik Israels geradestehen. Für andere Religionen gilt das nicht. Gegen Trump wird ja auch nicht vor evangelikalen Gotteshäusern protestiert. Oder gegen Putin vor orthodoxen Kirchen.

„Das ist ein antisemitisches Narrativ und ist immer wieder zu sehen, in ganz vielen Bildern und Artikeln,“ fährt Saba-Nur fort. Die Schülerinnen und Schüler hören ihr konzentriert zu. Verglichen mit so manchem Uni-Seminar kommen einem die Jugendlichen hier fast schon streberhaft vor. „Was heißt das, antisemitisch?“, fragt Maria. „Antisemitisch heißt judenfeindlich“, erklärt Saba-Nur.

Für die Unwissenheit über das Judentum gebe es noch einen anderen Grund, sagt Saba-Nur. „Alles, was mit dem Judentum zu tun hat, wird tabuisiert.“ Er sei einfach kein Teil des Alltags. „Jüdisches Leben ist in Deutschland leider kaum sichtbar.“

Das ist auch kein Wunder. 2017 gab es laut Polizei im Durchschnitt vier antisemitische Straftaten am Tag. Dazu kommen Fälle wie der des Berliner Jungen, der in der Schule gemobbt und angegriffen wurde, weil er jüdisch ist, oder der Berliner Rabbiner, der auf offener Straße verprügelt wurde. Oder jetzt das junge Mädchen in Berlin. Der Vorsitzende des Zentralrats für Juden stellte letztes Jahr sogar die Frage in den Raum, ob man sich überall öffentlich als Jude zu erkennen geben sollte. Das stimmt alles nicht gerade hoffnungsvoll, dass jüdisches Leben in Deutschland in absehbarer Zeit sichtbarer werden könnte.

Unter einem Kopftuch kann sich jeder etwas – oder genauer: jemanden – vorstellen. Unter einer Kippa nicht

Im Klassenzimmer bereiten die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse eine andere Übung vor. Sie schieben ihre Stühle aus dem Stuhlkreis und räumen die Mitte des Klassenzimmers leer. Auf die eine Seite des Klassenzimmers legt Saba-Nur ein Kärtchen auf den Boden, auf das sie „OK“ geschrieben hat. Auf die gegenüberliegende Seite legt sie eine Karte, auf der „Nicht OK“ steht. „Ich sage euch jetzt eine Situation, und ihr entscheidet, auf welche Seite ihr euch stellen wollt. Findet ihr das Szenario okay oder nicht okay? Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, könnt ihr einfach in der Mitte stehen bleiben.“

Die Jugendlichen stehen in der Mitte des Raumes, einige haben ihre Hände in die Hosentaschen gesteckt. Es sieht ein bisschen so aus, als würde gleich jemand „1,2 oder 3 – letzte Chance, vorbei!“ rufen. Saba-Nur sagt: „Eine Lehrerin, die ein Kopftuch trägt, darf nicht in der Schule arbeiten. Ist das okay oder nicht okay?“ Alle stellen sich irgendwo zwischen Mitte und „Nicht OK“ auf – nur Philipp, ein schlaksiger Junge mit verwuschelten braunen Haaren und Brille, geht als Einziger sofort zur OK-Seite. Er sagt: „Ich finde, das ist okay. Die Schule sollte ein neutraler Ort sein. Es dürfen ja auch keine Kreuze an der Wand hängen.“

Einige Mitschüler nicken zustimmend, obwohl sie sich anders positioniert haben. Mareike nickt auch, ist aber zwiegespalten: „Jemandem zu verbieten, etwas zu tragen, ist ja schon eine Einschränkung. Aber es stimmt, die Schule ist ein neutraler Ort ohne Religion. In Frankreich ist es ja auch verboten, in der Schule etwas Religiöses zu tragen.“ Es fällt auf, wie sehr die Zehntklässler aufeinander eingehen. Wenn Erwachsene hier stünden und über das Kopftuch diskutieren würden, wären wegen einer „der Islam gehört oder gehört nicht zu Deutschland“-Debatte wahrscheinlich schon Kreidestücke geflogen.

Jetzt gibt Saba-Nur den Jugendlichen ein weiteres Szenario: „Ein junger Schüler sagt: „Auf dem Schulhof trage ich lieber keine Kippa“. Okay oder nicht okay?“ Diesmal dauert es länger, bis die Schülerinnen und Schüler sich in Bewegung setzen. Ein paar von ihnen fragen: „Was ist eine Kippa?“ Aus der Gruppe kommen mehrere Stimmen, man hört „Judentum“ und „Kopfbedeckung“. Viele scheinen nicht zu wissen, wie sie sich positionieren sollen. Fast alle bleiben stehen, wo sie sind. Nur wenige melden sich, um etwas zu sagen.

„Ich finde es okay, wenn er sie von sich aus nicht in der Schule tragen will, weil es ihm peinlich ist oder er neutral sein will oder so“, sagt Ahmed. „Aber wenn es einen anderen Grund hat, wie dass andere Schüler ihn auslachen oder er sich dadurch ausgrenzt, dann ist es nicht okay.“

Maria meldet sich auch wieder. „Eigentlich ist es ja keine Pflicht, sie zu tragen“, sagt sie. „Also muss er sie nicht tragen. Je nachdem wie gläubig seine Familie ist.“

Das Beispiel mit der Kippa scheint die Jugendlichen in ihrem Gerechtigkeitsempfinden zu stören. Aber anders als beim Kopftuch wissen sie nicht so richtig, warum. Unter einem Kopftuch kann sich jeder etwas – oder genauer: jemanden – vorstellen. Unter einer Kippa nicht.

„Ich hatte auch schon Schüler, die gesagt haben, es gebe doch gar keine Juden in Deutschland“, erzählt Saba-Nur. In den Workshops und interaktiven Ausstellungen der Bildungsstätte kämen viele überhaupt zum ersten Mal mit dem Thema Judentum in Kontakt.

In Schulen zeigen sich gesellschaftliche Verwerfungen wie in einem Brennglas – das hat das Mobbing gegen das jüdische Mädchen gerade erst wieder gezeigt. In einer Gesellschaft, in der revisionistische Aussagen normalisiert werden (man denke an Alexander Gauland und die Wehrmacht oder Wolfgang Gedeon und die „Erinnerungsdiktatur“), in die manche Geflüchtete aus muslimischen Ländern antisemitische Vorurteile mitbringen, in der Antisemitismus in Teilen fest verankert ist – in so einer Gesellschaft gehen diese Verwerfungen an den Schulen nicht vorbei.

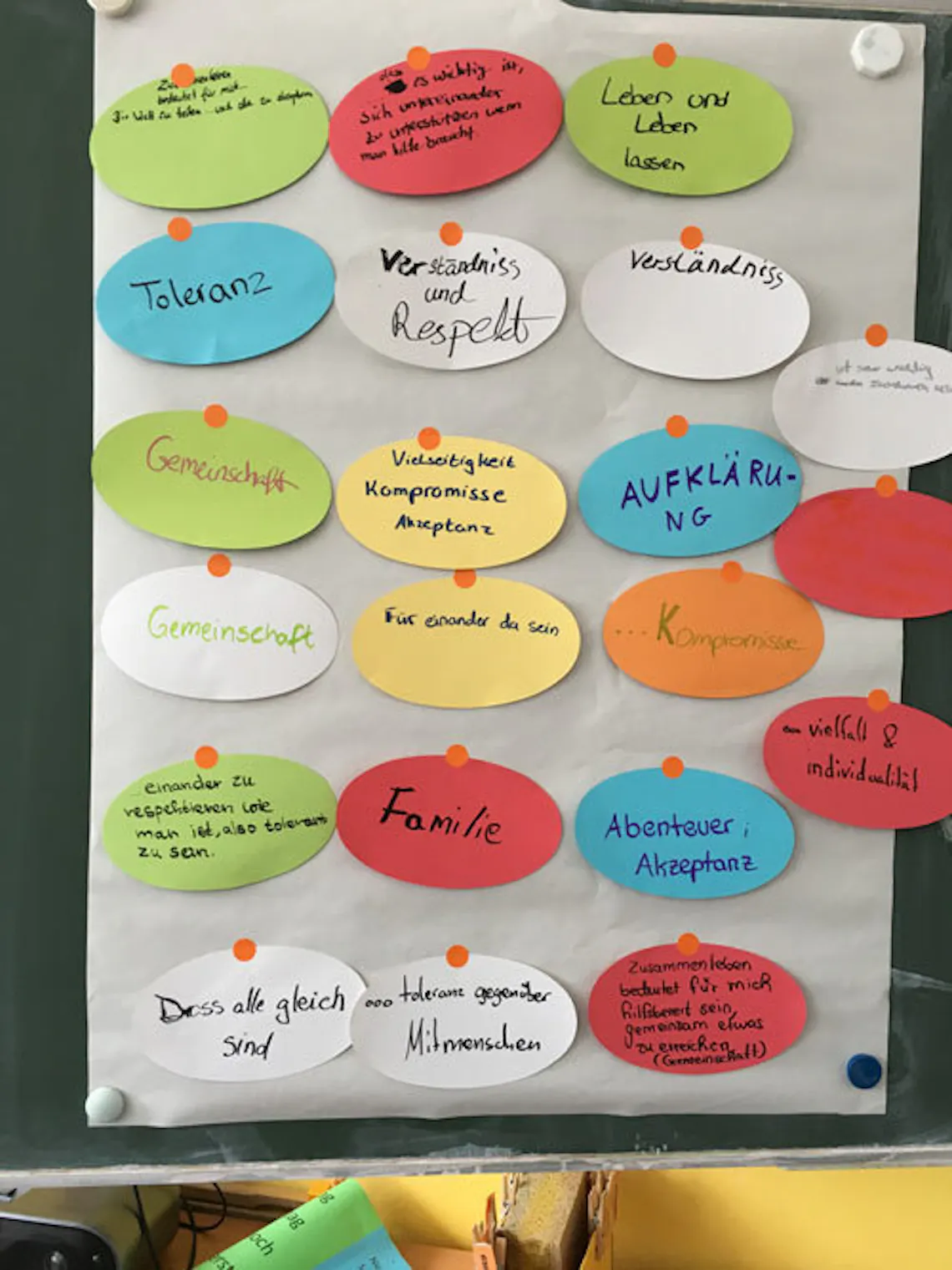

Zu Beginn des Workshops sollten die Schüler den Satz „Zusammenleben ist für mich…“ vervollständigen

Kinder kommen nicht mit Vorurteilen auf die Welt, sie lernen sie. Es reicht aber nicht, Eltern in die Pflicht zu nehmen. In Schulen muss über diese Themen gesprochen werden. Lehrer brauchen solche Workshops wie die von Saba-Nur genauso wie Schüler. Nur dass die wenigsten Lehrer und Schüler in den Genuss eines solchen Workshops kommen. Institutionen wie die Bildungsstätte Anne Frank, aber auch Initiativen wie „Aktiv gegen Antisemitismus“ oder „Schule ohne Rassismus“ müsste es viel mehr geben – und viel mehr Schulen, die deren Angebote annehmen.

Für die Zehntklässler geht der heutige Workshop zu Ende. Antisemitismus war nur eines von vielen Themen – die Schülerinnen und Schüler haben über die Kölner Silvesternacht, Blackfacing, Sklaverei, Islam, die umstrittene H&M-Werbung und sogar über die christliche Terrormiliz in Uganda diskutiert.

Am Anfang des Tages hatte Saba-Nur den Jugendlichen auch eine Aufgabe gestellt: Sie sollten den Satz „Zusammenleben ist für mich…“ vervollständigen. Als die Schülerinnen und Schüler den Raum verlassen, hängen an der Tafel noch die vielen bunten Kärtchen mit ihren Antworten. „Respekt“, „Toleranz“, „Vielfalt und Individualität“, „Hilfsbereitschaft“, „Kompromisse“, „Akzeptanz“, „Familie“, „Aufklärung“, „Gemeinschaft“ und: „…dass alle gleich sind“.

Als sie schließlich alleine im Klassenzimmer ist, entfernt Saba-Nur die bunten Kärtchen von der Tafel. Nach einem Vormittag mit den Jugendlichen versteht man, warum die Pädagogin diese Arbeit seit fünfzehn Jahren noch immer mit Begeisterung macht. Die Schülerinnen und Schüler haben intensiv mit ihr diskutiert – und fast aufgesogen, was Saba-Nur ihnen erzählte. Müssten sich mehr junge Menschen so offen mit Antisemitismus und Rassismus auseinandersetzen, bestünde vielleicht die Hoffnung, dass den vielen Antisemiten und Rassisten irgendwann der Nachwuchs ausgeht.

*Die Namen aller Schülerinnen und Schüler in diesem Text wurden geändert