- • Startseite

- • Horror-Nebenjob

-

•

Horror-Nebenjob: Anzeigenblätter austragen

Horrorstufe: 7 von 10

Chef*in: ?

Bezahlung: zwischen 80 und 110 Euro im Monat

Erlernte Skills: geduldig sein und sich nicht von diskriminierenden Anfeindungen einschüchtern lassen

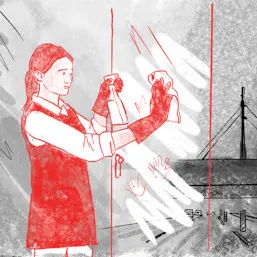

Das Geld war schon immer knapp bei uns. Der Wunsch, nach dem Abitur in eine Universitätsstadt zu ziehen und finanziell unabhängig von meiner Mutter zu sein – ein ferner Gedanke. Ich war 16, als ich anfing, Anzeigenblätter auszutragen. Das Anzeigenblatt war unbedeutend und vollgestopft mit Werbung. Wenn die Anwohner*innen es nicht direkt wegwarfen, dann wahrscheinlich nur, um damit Katzenkot einzusammeln oder nach einem Spaziergang die nassen Schuhe darauf abzustellen.

Die Anzeigenblätter trafen immer freitags vor meiner Haustür ein, etwa 200 Stück. Bis spätestens Sonntag musste ich sie alle ausgetragen haben. Fünf Tage die Schule besuchen und am Wochenende acht Stunden arbeiten, das entsprach nicht meiner Vorstellung vom Leben eines glücklichen Teenagers. Im Nachhinein hätte ich die Zeit lieber mit meinen Freund*innen oder kurzen Ausflügen verbringen sollen. Denn der Job war nicht nur eine Qual, sondern konfrontierte mich auch mit kleinkarierten Anwohner*innen und rassistischen Anfeindungen.

Meine Mutter besorgte mir einen billigen Einkaufstrolley, um die Anzeigenblätter zu transportieren, der bereits nach der ersten Runde etwas eingerissen war. In der Gegend, aus der ich ursprünglich komme, gibt es viele kleine und große Hügel, die ich mit dem Trolley und den schweren Packen Anzeigenblätter bewältigen musste. Ich kam mir vor wie Sisyphos, der unermüdlich einen Felsblock einen steilen Hang hinaufrollen musste – und war entsprechend verschwitzt und außer Atem.

Anfangs dachte ich mir nichts dabei, mit dem Trolley durch meinen Wohnort zu schlendern. Da es praktischer und bequemer war, verzichtete ich bei meinem wöchentlichen Rundgang auf die schickeren Sachen, die ich sonst so gerne trage und schlüpfte in eine Jogginghose und einen Schlabberpulli. Das Unvorteilhafte dabei: Die Kombination, dass ich nur okay gekleidet und dazu noch eine junge Woman of Color war, ließ viele Anwohner*innen, die ich vorher noch nie oder nur flüchtig gesehen hatte, vermuten, dass ich höchstwahrscheinlich kaum Deutsch spreche und Flüchtlingskind sei. Und ihre Vermutungen und die Vorurteile, die sie damit verbanden, haben sie mich jedes Mal spüren lassen.

Die abwertenden Blicke der Anwohner*innen haben mich verletzt

Einmal, kurz vor Ende meiner Route, legte ich die letzten Anzeigenblätter in die Briefkästen eines schicken Mehrfamilienhauses. Ich war gerade dabei, ein Anzeigenblatt in einen Briefkasten zu stecken, als im Haus ein Mann an die geschlossene Glastür trat und mir gestikulierend vermitteln wollte, dass ich das Anzeigenblatt bloß nicht in seinen Briefkasten werfen soll. Ich war etwas irritiert, da ich es seit Monaten in diesen Briefkasten legte und auch kein „Bitte keine Werbung“-Sticker dort angebracht war. Ich dachte, dass er die Haustür aufmachen und mir sagen würde, dass er kein Interesse an diesem Anzeigenblatt mehr habe. Doch es blieb beim Gestikulieren und sein wütender Blick schüchterte mich ein. Ich konnte seinem angewiderten Gesichtsausdruck entnehmen, dass er nicht viel von mir hielt. Diesen „Die-blöde-Ausländerin-schon-wieder“-Blick habe ich bis heute nicht vergessen. Ich habe mich lange gefragt, wie man einem jungen Mädchen so dermaßen unsensibel begegnen kann. Ich steckte die Demütigung ein und ging nach Hause.

Ein anderes Mal erwischte mich ein Anwohner dabei, wie ich gerade ein Anzeigenblatt in seinen Briefkasten legen wollte, obwohl ein „Bitte keine Werbung“-Schriftzug daran klebte. Ich hatte den Hinweis bis dahin schlicht übersehen. Er stürmte auf mich zu und schrie mir entgegen, er habe Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei erstattet. Er schien froh darüber zu sein, nun zu wissen, wer hinter diesen lästigen Anzeigenblättern steckte und wies mit seinem klobigen Zeigefinger auf den Kleber. Ich habe Verständnis dafür, wenn Menschen keine Lust auf vollgestopfte Briefkästen haben. Ich verlange auch nicht viel, nur, dass ich nett darauf hingewiesen werde, dass ich bitte keine Anzeigenblätter in ihre Briefkästen stecken soll.

Ich hörte dem wütenden Mann geduldig zu und ließ meine Blicke über den sorgfältig gemähten Rasen und den protzigen Sportwagen vor der Garage schweifen. Durch sein Wohnzimmerfenster sah ich einen Fernseher, der gefühlt so lang war wie unser alter VW Golf. Seine kleinkarierte Art spiegelte sich in seinem ganz persönlichen Habitat wider. Gerne hätte ich mich irgendwo heimisch gefühlt, mich so eingerichtet und ausgelebt, wie er es mir und der ganzen Nachbarschaft mit seinem Eigentum und seiner herrischen Mentalität demonstrierte. Mit meinem Anzeigenblatt hatte ich sein steriles und auf seine Wünsche angepasstes Leben für Augenblicke gestört. Wie konnte ich es wagen?

Als sich das Anzeigenblatt auflösen musste, da es sich nicht mehr rechnete, war ich sehr erleichtert. Endlich keine Demütigungen mehr. Eines habe ich durch diesen Job aber gelernt: dass ich mich bloß nicht kleinreden lassen darf. Mein damals fragiles Ich hätte sich nicht von den bösen Blicken, die jedes Wochenende an mir haften blieben, einschüchtern lassen dürfen. Zwei Jahre später kann ich die Geschehnisse anders reflektieren und einordnen, warum die rassistisch beladenen Klischees gegenüber Menschen mit internationaler Einwanderungsgeschichte in unserer Gesellschaft bestehen. Und dass ich sie nicht hinnehmen muss, sondern ihnen etwas entgegenzusetzen habe.